相棒AI開発の第1歩:FlaskベースのAPI実装

今回は、相棒AIプロジェクトの第1フェーズとして、FlaskベースのバックエンドAPIと、Tailwind CSSを使ったフロントエンドUIを構築しました。

「Flask?FastAPIじゃないの?」という声が聞こえてきそうですが、今回の目的はとにかく早く動くプロトタイプを完成させること。そのため、最小構成でAPI化できるFlaskを選択しました。

Flaskを選んだ理由 ― Node.jsやFastAPIとの比較から

今回の相棒AIのバックエンドには、Flaskを採用しました。

理由はシンプルで、「ローカルLLMを爆速で動かす」ことにおいて、Flaskが一番ストレスが少なかったからです。

もちろん、Node.jsやFastAPIも検討しましたが、それぞれ得意分野が異なります。ここでは、それらとの比較も交えつつFlaskのメリットを整理します。

Flaskの強み

- 最短で動く:

pip install flask+数十行コードでAPI化可能。試作や検証が超スピーディー。 - Python生態系に直結:PyTorchやNumPyなどのMLライブラリをそのまま利用でき、前処理~推論~後処理がPythonだけで完結。

- 依存が少なく学習コストが低い:WSGIベースでシンプルな設計。小~中規模まで見通しが良い。

- 柔軟な拡張性:必要に応じてFlask-LoginやSQLAlchemyなどを追加可能。最小構成からのスケールアップが楽。

- ローカル開発に強い:GPU連携やファイルI/O主体のローカル完結型プロジェクトに相性抜群。

- デプロイが容易:gunicornやuWSGI+nginxの構成が定番で情報も豊富。Docker化も簡単。

FastAPIとの比較

FlaskとFastAPIはPythonベースのAPIフレームワークですが、性格がかなり違います。

- Flaskが優れる点:学習コストの低さ、小規模プロトタイプの実装速度。

- FastAPIが優れる点:ASGI+asyncによる高並行処理、自動ドキュメント生成、型安全な大規模開発体験。

相棒AIのように「まず動くものを作りたい」段階では、Flaskの軽量さが勝ちます。

逆にAPI仕様をしっかり固めた大規模開発なら、FastAPIが有利です。

Node.js(Express等)との比較

- Flaskが優れる点:PythonによるML・データ処理資産を即利用可能。数値処理や推論タスク中心なら圧倒的に便利。

- Node.jsが優れる点:リアルタイム性が求められる高並行I/O処理(WebSocketや大量同時接続)、JS/TSでのフルスタック開発。

相棒AIの用途は、WebSocketで大量の同時接続を捌くようなリアルタイム処理ではなく、ローカルでのAI推論処理がメインです。

この条件では、Node.jsよりFlaskのほうが「環境構築~推論コード実装」までの導線が短く、開発効率も高くなります。

Flaskは、小回りの利く軽量フレームワークでありながら、Pythonの強力なライブラリ群を最大限に活用できるのが魅力です。

特にローカルLLMやGPU推論など、AI寄りの開発では「作って動かすまでが早い」ことが生産性に直結します。

今回の相棒AI開発では、試作スピードを最優先した結果、Flaskが最適解でした。

バックエンド構成(app.py)

今回のapp.pyはこんな感じの流れです。

/ルートでHTMLを返す(render_templateでindex.htmlを描画)/chatエンドポイントでPOSTされたユーザーメッセージを受け取る- OllamaのローカルAPIにリクエスト送信(モデルは

gemma3:12bを使用) - レスポンスをJSONでフロントに返す

特に便利なのは、モデルの切り替えが1行でできる点。payload["model"]の部分を変えるだけで、雑談AIから画像生成モデルまで一瞬で差し替え可能です。

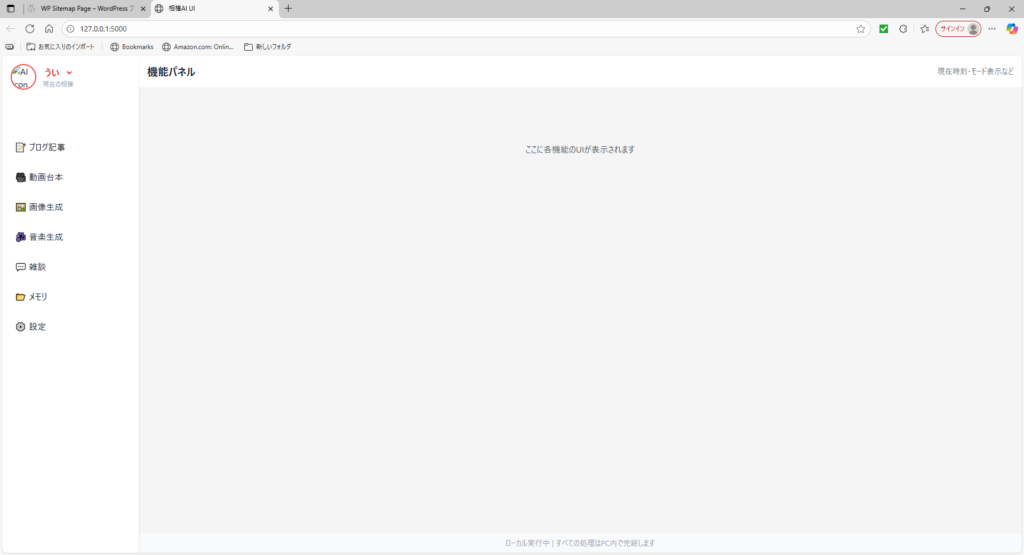

フロントエンド構成(index.html)

UIはTailwind CSSで構築しています。メリットはクラス名を書くだけで即デザイン反映できること。

UIの主な機能

- 左サイドバー:機能メニュー(ブログ記事生成、画像生成、動画台本など)

- キャラ選択ドロップダウン:話すAIキャラを切り替え

- 吹き出しUI:ユーザーは右側、AIは左側にアイコン付きで表示

- JavaScriptの

fetchで/chatに送信し、レスポンスを即表示

設計のポイント

- 役割分離:UIはHTML+JS、処理はFlask APIに集約

- モジュール化:フロントとバックエンドを疎結合にし、どちらかだけ更新可能

- ローカル完結:全通信を

http://127.0.0.1内で閉じる設計 - 将来拡張:

/chat以外にも/image、/audioなど追加しやすい構造

フロントエンド構成(index.html)をもう少し詳しく

1) ファイル構成と読み込み

static/css/output.css:Tailwind CSSビルド済み(PostCSS/Tailwindで事前ビルド)static/img/character_ui.png:キャラアイコン- テンプレートは Flask の

render_templateで配信(staticを template_folder に指定)

Tailwindをクラス直書きで使うことで、「試作→調整→反映」を高速化しています。Sassを挟まずにユーティリティだけで完結。

2) レイアウトの骨格(左右2カラム)

<body class="flex h-screen bg-neutral-100 text-gray-900">

<aside class="w-64 bg-white shadow-md flex flex-col p-4 relative">...</aside>

<main class="flex-1 flex flex-col">...</main>

</body>

- aside:固定幅(

w-64)のサイドバー - main:フレックス伸長(

flex-1)でコンテンツ領域を確保 h-screenとoverflow-autoで「全高+スクロール」対応

3) サイドバーのUI設計

「相棒らしさ」を出すため、キャラ選択と吹き出しをサイドバーに集約。

- キャラアイコン:

rounded-full+border+hover:scale-105で反応性UP - キャラ選択:

<select id="character-select">(今後は選択値をAPIに渡す) - 吹き出し:

#ai-bubbleを absolute で重ね、3秒でフェードアウト

<img ... onclick="talkFromAI()" />

<div id="ai-bubble" class="hidden absolute top-14 left-0 ...">

<span id="bubble-text"></span>

</div>

まずは「クリックで喋る」最小体験を提供し、操作の楽しさを優先しています。

4) メインエリア(ヘッダー/表示領域/フッター)

- ヘッダー:モードや現在時刻などのステータス表示を想定

- 表示領域:各機能(ブログ生成、画像生成など)のUIを差し替え表示

- フッター:「ローカル実行中」明示でプライバシー安心感を演出

5) API通信フロー(fetchの最小実装)

<script>

async function sendMessageToAI(message) {

const res = await fetch('http://127.0.0.1:5000/chat', {

method: 'POST',

headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

body: JSON.stringify({ message })

});

const data = await res.json();

return data.reply;

}

async function talkFromAI() {

const aiReply = await sendMessageToAI("こんにちは");

const bubble = document.getElementById("ai-bubble");

document.getElementById("bubble-text").textContent = aiReply;

bubble.classList.remove("hidden");

setTimeout(() => bubble.classList.add("hidden"), 3000);

}

</script>

/chatに JSON で投げ、{ reply }を受け取るシンプル設計- 今後は 選択キャラ や タスク種別 を一緒に送ると分岐が作りやすい

6) 状態と拡張ポイント(次の一手)

- 入力フォーム+ログ:テキスト入力欄と会話履歴(スクロール固定)を追加

- エラーハンドリング:

try/catchでネットワーク失敗時にトースト表示 - キャラ設定の反映:

#character-selectの値を/chatボディに同送body: JSON.stringify({ message, character: document.getElementById('character-select').value }) - ストリーミング対応:Flask側をSSE/WebSocketにすると長文でも“待たせない”UIに

- ローカル保存:

localStorageで会話を端末に保存(完全ローカル運用と相性◎)

7) レスポンシブとアクセシビリティ

- スマホ最適化:サイドバーをスライド開閉(

md:hidden+ドロワー) - フォーカスリング:

focus-visible:outlineを適用しキーボード操作に配慮 - ARIAラベル:アイコンには

aria-labelを付与(読上げ対応)<img ... role="button" aria-label="AIに話しかける">

8) デザイン方針(Tailwindのユーティリティ活用)

- ステートはクラスで表現:

hidden/block、opacity-0/opacity-100 - アクセントカラー一貫:赤系(

text-red-600/border-red-500)で“相棒感”を統一 - 影と角丸:

shadow-md+rounded-xlでカードボックス調に

9) 今後のUIロードマップ

- チャット入力欄(Enter送信/Shift+Enter改行、送信中インジケーター)

- メッセージバブル(ユーザー右寄せ、AI左寄せ、時刻・既読風UI)

- 機能パネル切替(ブログ生成・画像生成・メモリ等をタブ/ルーターで)

- 設定モーダル(モデル選択、温度、最大トークン、キャラ口調プリセット)

ここまでくると「日常的に常駐させておく相棒UI」としての完成度が一段上がります。

まとめ

これで相棒AIのコア通信部分が完成しました。

次のステップは、キャラごとの性格データを追加して、雑談やタスクごとに最適なモデルを呼び出す構成に進めます。

Flask+Tailwindという組み合わせは、軽量・高速・拡張性の三拍子が揃っていて、ローカルAI開発には本当におすすめです。

コメント